L’Europa sembra essersi divisa tra quanti vogliono alleggerire le norme sugli aiuti di Stato, che fino alla pandemia rendevano più difficile ai Paesi membri distribuire sussidi (ma non impossibile: pensate solo ad Alitalia), e quanti desiderano che i nuovi sostegni vengano erogati da Bruxelles con qualche strumento finanziario comune. Perché temono che altrimenti chi ha le finanze in ordine spenda di più per aiutare le proprie imprese, creando nuove asimmetrie. Una paura un po’ curiosa. Li chiamiamo Paesi «frugali» perché la diffidenza dei loro elettori verso certe operazioni si riflette proprio in conti meno periclitanti.

Nessuno però mette in dubbio che questa risposta «europea» sia giusta e doverosa. L’amministrazione Biden ha deciso di spendere 369 miliardi di dollari in una serie di iniziative intitolate alla «riduzione dell’inflazione»: in realtà un minestrone di sussidi. Come hanno notato Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro sul Foglio, gli obiettivi non sono poi molto diversi da quelli che l’Unione europea persegue già con vari strumenti (a partire dal Green Deal). L’ambizione è spingere la transizione «verde», gli stanziamenti si disperdono per mille rivoli di «incentivi» neppure tanto semplici da interpretare: per esempio i crediti fiscali per acquistare un’automobile elettrica sono vincolati al fatto che i minerali utilizzati per le batterie provengano dagli Usa o da Paesi coi quali essi hanno un trattato commerciale. Ma i tre quarti delle batterie per veicoli elettrici sono di provenienza cinese.

Pare sia stato il cancelliere Bismarck a dire che chi ama le leggi, come chi ama le salsicce, non dovrebbe mai andare a vedere come vengono fatte. Norme come queste sono degli insaccati in cui il legislatore inserisce un po’ di tutto, captando i suggerimenti dei gruppi d‘interesse. Nella Prussia di Bismarck come nell’America di Biden i quattrini non crescono sugli alberi. Sussidiare un settore industriale significa sottrarre risorse ai contribuenti, alla collettività, per consegnarle a un certo numero di aziende beneficiarie. Non è detto che «quel che fa bene alla General Motors fa bene all’America» e lo stesso vale per la Tesla.

In Europa oggi diamo per scontato che invece sia così. C’è consenso sul beneficio ipotetico e intanto divampano conflitti. NextGenerationEU e altri stanziamenti da parte di Bruxelles, nelle intenzioni della Commissione, servono a ungere gli ingranaggi dell’Unione. Ma stanno già sobillando nuovi conflitti in seno all’Unione.

Il problema è la premessa. Siamo tutti d’accordo sul fatto che sostenere le imprese faccia bene a loro e ai Paesi in cui operano. In subordine, siamo disponibili a «proteggerle» dalla concorrenza straniera. Ce la prendiamo con gli Stati Uniti per una questione di fair play (dovevano fare i protezionisti con la Cina e la Russia, non con noi!), ma vogliamo fare gli americani.

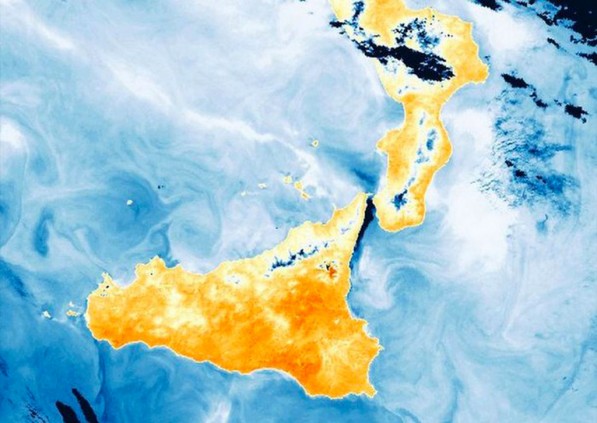

La creatività italiana è qualcosa che il mondo ci invidia e infatti noi abbiamo sperimentato probabilmente ogni sorta di incentivo, aiuto e sussidio per spingere il Mezzogiorno sulla via dello sviluppo. Incentivi selettivi, contratti d’area, patti territoriali, fondi strutturali: la nostra storia è un campionario di strumenti ciascuno dei quali doveva risolvere il problema delle aree depresse. Per usare un eufemismo, gli esiti sono stati modesti rispetto all’entità delle risorse impiegate. Il reddito pro capite al Sud resta, a centosessant’anni dall’unificazione, la metà che al Nord.

Oggi ci sembra inimmaginabile che negli anni Sessanta quasi il 90% delle automobili circolanti in Italia fossero Fiat. I dazi sulle auto d’importazione si aggiravano attorno al 40%. Negli anni Settanta, in un Paese che aveva già 53 milioni di abitanti, si importavano 500 (cinquecento) auto giapponesi l’anno. Negli anni Ottanta, 2000. Col trattato di Maastricht, nel 1992, venne liberalizzato il mercato europeo e ridotti gli aiuti di Stato. E la Fiat, senza più protezioni, si trovò spiazzata.

Gli aiuti non bastano per crescere: altrimenti la Puglia sarebbe davvero la California. In più creano dipendenza: le imprese finiscono per spendere più soldi in lobbisti che in ingegneri e si abituano a evitare la concorrenza dei migliori, che spesso non sono i vicini di bottega. La concorrenza è un processo nel quale (sotto forti pressioni) si è costretti a imparare gli uni dagli altri. Imprese cresciute «in cattività», quando poi sono costrette a confrontarsi con essa, finiscono come la Fiat degli anni Novanta: un’azienda che ha dovuto aspettare un Sergio Marchionne per risalire dall’abisso.

Può darsi ovviamente che questa volta le cose vadano diversamente e che i sussidi saranno perfettamente congegnati per consentirci una «transizione verde» lineare e a basso costo. Effettivamente la storia non si ripete mai. Ma spesso fa rima con se stessa.