Ritorno su un concetto sul quale ho scritto tante volte. Se non capisce bene cosa sia il populismo, la sinistra non può batterlo. Un bell’articolo di Goffredo Buccini (Populismi e risposte non date, 22/2/25, Corsera) ci aiuta ad impostare la questione. Buccini si chiede: Chi è un populista? E risponde: “Uno che fa promesse da marinaio, diremmo d’impulso: conscio di non poterle davvero mantenere. Ma basta cambiare la domanda per capire qualcosa di più: cos’è un populista? Qui la risposta si fa decisamente più articolata e non può non pescare nel nuovo corso del trumpismo, per poi coinvolgere fino in fondo noi europei”.

Secondo Buccini un populista è una sorta di ripetitore; una gigantesca antenna piantata in una comunità, capace di captarne i bisogni e di rilanciarli amplificati. Trump può spaventarci e persino indignarci, ma sin dal suo primo mandato ha mostrato di avere almeno questo talento coi suoi forgotten men, i dimenticati dal successo globalizzato. Ora, la tragedia è che la grande antenna populista piantata nelle nostre società ha un limite: non trasmette soluzioni serie e praticabili, come dimostra la storia.

Pertanto, se ciò è vero, mi chiedo io come possa fare il pd a battere il populismo se non si contrappone ai suoi rappresentanti, che in Italia sono Lega e 5Stelle (basti pensare al Superbonus e al Reddito di cittadinanza). E’ falso, come si usa dire, che tra pd e 5 Stelle ci possa essere una intesa sul programma mentre sui valori ci siano differenze ( visto che loro sono trumpiani e putiniani). Il populista va com-battuto appunto perchè le soluzioni pratiche che propone non sono praticabili e realistiche stando al governo, mentre stando all’opposizione sono efficaci nell’abbindolare i gonzi e i forgotten men.

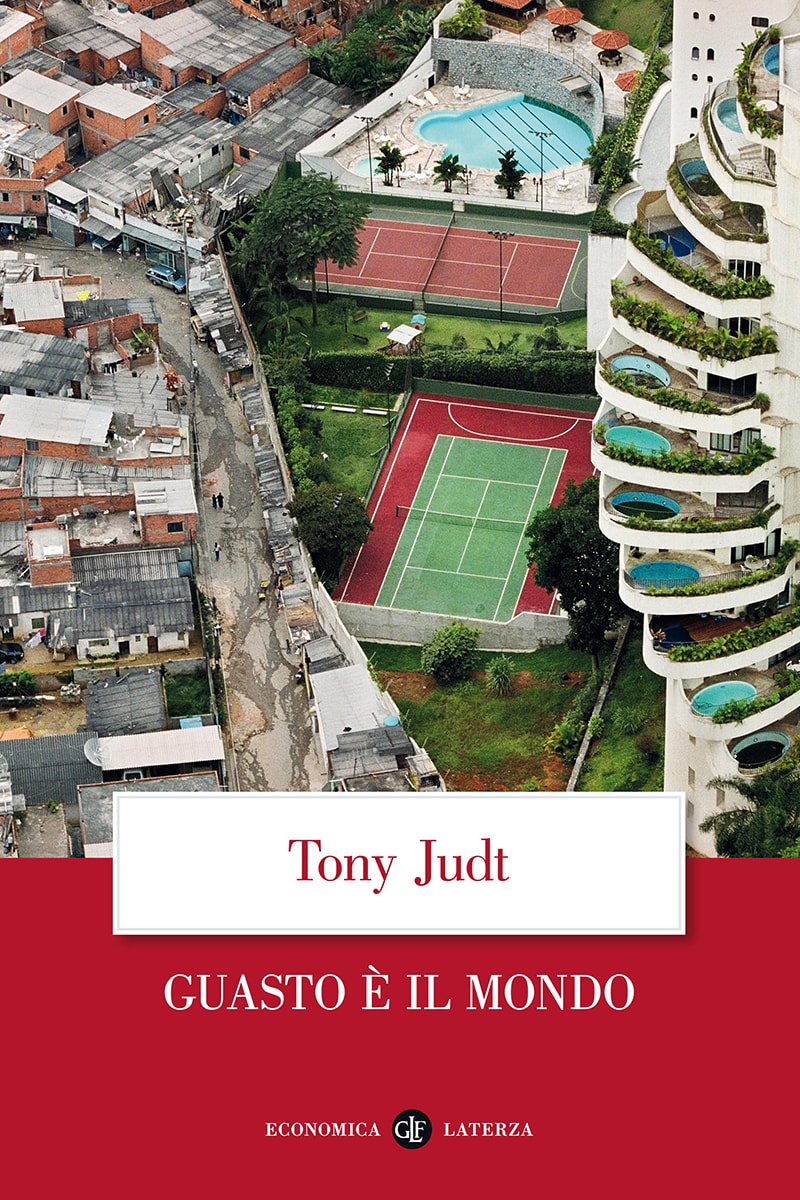

E’ arrivato il momento di rileggere il saggista Tony Judt (1948-2010), uno dei più influenti intellettuali del secondo Novecento. In un suo famoso libro Guasto è il mondo ci ricordava che la ragione d’impresa della sinistra resta la lotta alla disuguaglianza. Il suo libro, non a caso rimasto fuori dal dibattito pubblico italiano, culminava nell’elogio della socialdemocrazia “compromesso efficace fra obiettivi radicali e tradizioni liberali”. Egli invitava tutti i romantici innamorati di assoluto e vogliosi di “ribaltamenti radicali” a non dimenticarne le conquiste: “Noi consideriamo le istituzioni, le leggi, i servizi e i diritti che abbiamo ereditato dalla grande epoca di riforme del Novecento come qualcosa di scontato. E’ ora di ricordarci che tutte queste cose nel 1929 erano assolutamente inconcepibili. Noi siamo i fortunati beneficiari di una trasformazione che ha avuto una portata e un impatto senza precedenti. C’è molto da difendere”.

E la sua ricetta era la ripresa della politica, della partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Splendida mistura di intelligenza e passione, “Guasto è il mondo” è un’alta orazione civile che ha per stelle polari la generosità e il patto sociale in grado di alleviare il peso della miseria e dell’esclusione, nell’interesse e degli esclusi e dei privilegiati. Tra le sue pagine circolano John Maynard Keynes e Charles Dickens, Adam Smith e Oliver Goldsmith (sua la frase che dà il titolo al libro: “Guasto è il mondo, preda di mali che si susseguono, dove la ricchezza si accumula e gli uomini vanno in rovina”), ricostruzioni accurate e omaggi inaspettati e irresistibili (penso alle bellissime pagine dedicate ai treni e alle stazioni). Ma ciò che fa straordinario il libro di Judt è una passione bruciante e al tempo stesso concretissima: non il sol dell’avvenire, ma il qui ed ora come ideale degno di appassionare più di ogni messianismo. Per dirla con una citazione folgorante, che rende bene il senso dell’opera: “Pensa per cosa si batte la nostra nazione… per democrazia e fognature adeguate”. L’autore è John Betjeman (1906-1984), popolare poeta laureato e personaggio televisivo inglese, la cui statua introduce il viaggiatore alla stazione londinese di St. Pancras

In questo bellissimo pamphlet Tony Judt ci spiegava il cambiamento di paradigma che negli ultimi trent’anni ha spazzato come un uragano l’Occidente, smantellando o rendendo precarie e residuali le conquiste novecentesche dello stato sociale e il senso stesso di uno stato-comunità. Al loro posto, i nuovi idoli del mercato, dell’individualismo, dell’affermazione personale.

Judt prova a dare un nome ai responsabili di questo smottamento: Reagan e Margaret Thatcher in primis (della Thatcher viene riportato un aforisma agghiacciante: “Non esiste una cosa chiamata società, esistono solo gli individui e le famiglie”), i politici del baby boom (Blair e Clinton, che lo storico ascrive, senza acredini né enfasi polemiche, ma con molta nettezza, alla nuova destra), ma anche gli one-issue movements autoreferenziali che, sia pure per nobili fini (l’ecologismo, i diritti umani ecc.) hanno portato al “declino di uno scopo condiviso”, disperdendo le battaglie del campo progressista in mille rivoli.

Goffredo Buccini nell’art. cit. introduce poi un discorso interessante che riguarda la paura e l’incertezza che attanagliano le nostre società.

Si sta diffondendo l’idea che la paura sia la rampa di lancio per i nuovi totalitarismi del XXI secolo. Ma forse dovremmo occuparci molto di più dell’incertezza. La risposta allo stato di incertezza sul futuro è la fiche in più da giocare sul tavolo. Keynes, che visse da testimone privilegiato gli eventi che portarono alle grandi guerre del Novecento, centrò i suoi saggi proprio sulla questione dell’incertezza: era quella psicosi collettiva ad avere corroso le istituzioni liberali.

In una realtà politica disarticolata e in rapida trasformazione, vanno creandosi anche nelle nostre società aggregazioni pragmatiche che sfuggono al vecchio schema binario destra-sinistra: su questioni che attengono alla vita di tutti, come ad esempio l’immigrazione clandestina, con l’inevitabile corollario della sicurezza.

Più che mai al di qua dell’Atlantico, dunque, quando parliamo di sicurezza dobbiamo essere capaci di declinarla in due modi: la sicurezza delle frontiere e lo stato di sicurezza sociale.

Dunque i progressisti se vogliono ancora competere con le destre emergenti, devono trovare il modo di conciliare due «esse»: sicurezza e solidarietà. Andare «oltre la paura» è un bello slogan ma va riempito. Oltre la paura ci sono le categorie del nostro disagio sociale, segnate da timori, diremmo, «keynesiani».

L’idea del populismo come ricetta buona ad attrarre maschi bianchi, anziani e reazionari, in America non regge più. Con il secondo mandato di The Donald alla Casa Bianca è iniziata l’era del populismo multietnico e aspirazionale. Come ha sostenuto il politologo Yascha Mounk, la base del vecchio partito repubblicano è ormai profondamente cambiata, includendo latinos, asiatici, afroamericani (il capo dei Proud Boys è afrocubano…), tutti nuovi elettori di Trump e tutti da lui debitamente ringraziati.

Occorre riprendere pertanto quella strada di difesa e di diffusione delle leggi, dei servizi e dei diritti che l’Europa ha conquistato nel Novecento. Soltanto così possono tenersi insieme le mille diversità della nostra convivenza difficile, il nostro prezioso Dna. Può far sorridere in questi giorni di sbandamento dell’Unione europea. E invece sicurezza e stabilità derivano anche dalla salvaguardia di chi è minacciato di estinzione economica. La socialdemocrazia, pur avendo risposte da attingere in un patrimonio di libertà e democrazia, ha smesso di ascoltare il grido di dolore delle proprie comunità.

Nel 2011 Adriano Sofri scrisse una recensione al libro Guasto è il mondo dove ci sono considerazioni che 14 anni dopo sono molto attuali:

“E’ il problema che si ripropone oggi quando la convinzione che l’espansione economica debba coincidere con uno sviluppo della democrazia vacilla.”Il capitalismo è compatibile nei fatti con dittature di destra (il Cile di Pinochet), dittature di sinistra (la Cina contemporanea), monarchie socialdemocratiche (la Svezia) e repubbliche plutocratiche (gli Usa). Il fatto che le economie capitalistiche prosperino maggiormente in condizioni di libertà è meno scontato di quanto ci piaccia pensare”. Di fonte al terrorismo, alla guerra, o al cambiamento climatico, le società aperte sono tentate di tornare a ripiegarsi su se stesse, e di sacrificare la libertà alla sicurezza: la scelta non sarà più tra Stato e mercato ma fra due tipi di Stato.